김용주 제17회 개인전 ‘바람 부는 바다’.. 30일까지 아라갤러리

“거센 바람 속에 선 물새 한 마리, 그 곁에 나를 세우다”

존재의 감각을 회화로 되살리는 시선.. 촉각과 물성의 풍경으로

# 바람은 대체로 스쳐 지나가는 것으로 여겨집니다.

하지만 어떤 바람은 그저 흘러가지 않습니다. 살갗을 할퀴고, 마음의 깊은 층위를 흔들며 오래 머뭅니다.

바다 역시 그러합니다. 푸른 풍경이라는 익숙한 인식을 넘어, 때로는 삶을 정면으로 마주하게 만드는 힘을 지니고 있습니다.

예술은 그 앞에 멈춰 서서, 감각을 되묻는 일입니다.

눈으로 보기보다, 피부로 느끼는 것.

언어보다 먼저 도달하는 감각으로 존재를 만나는 일입니다.

바로 그 지점에서 출발합니다.

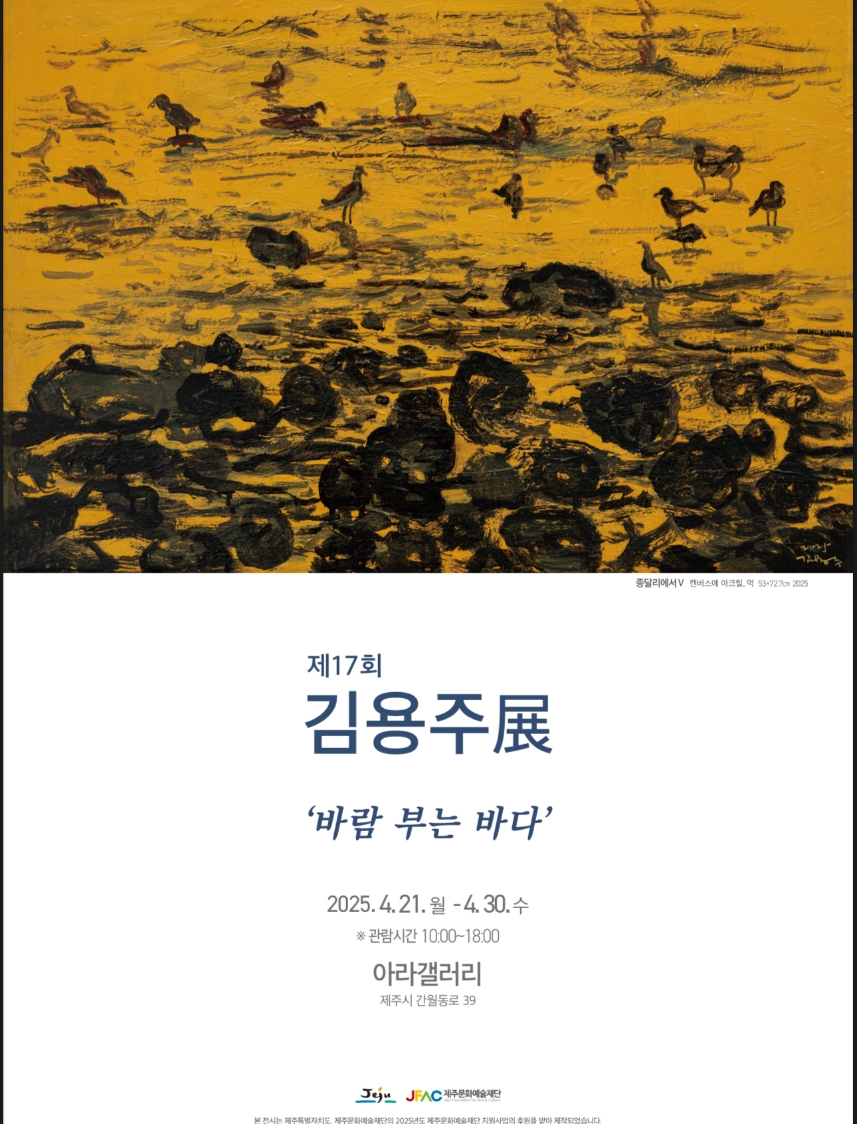

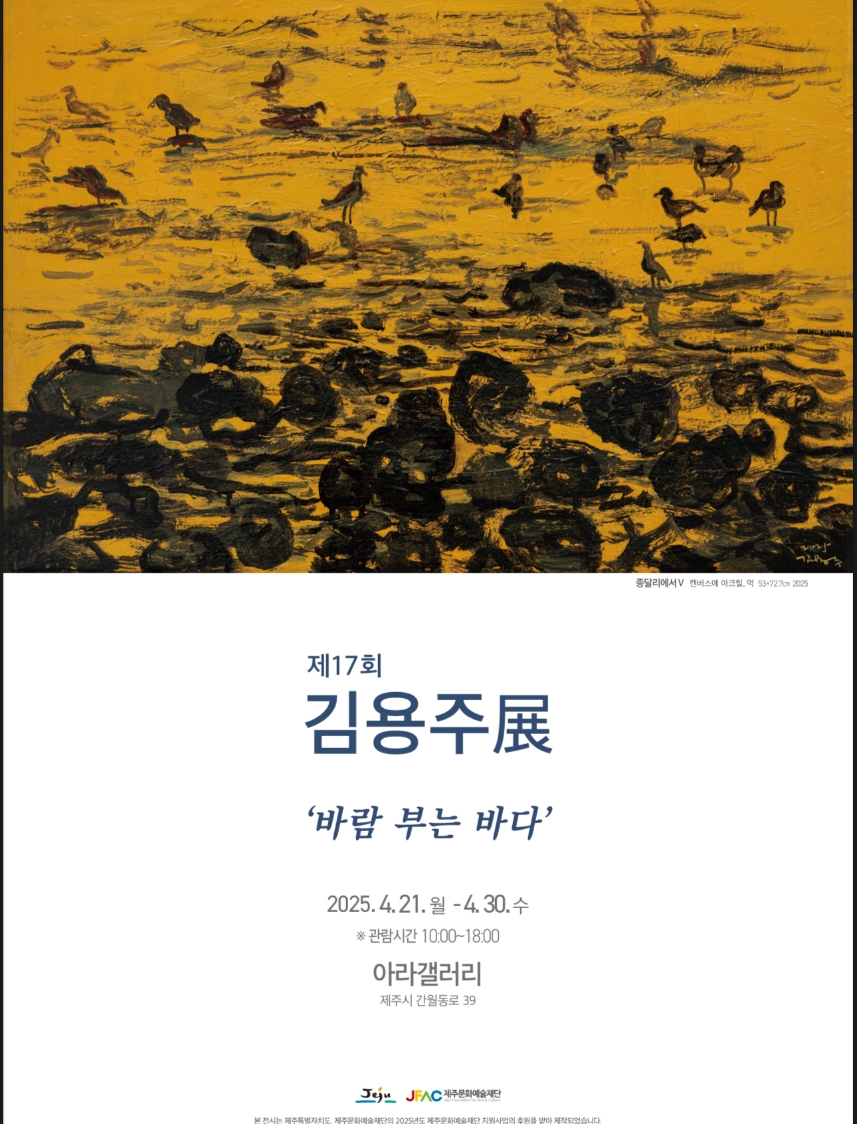

제주시 아라갤러리에서 21일 개막한 제17회 김용주 개인전 '바람 부는 바다'는 제주 동쪽 해안을 따라 마주한 바람과 새, 물결의 순간을 16점의 회화로 선보입니다.

행원리에서 시흥리까지 이어지는 해안선.

그곳에서 작가는 바람을 정면으로 맞으며 서 있는 새의 형상에 시선을 멈춥니다.

그리고 그것을 통해 자신을, 그리고 우리 모두의 존재 방식을 다시 그려냅니다.

아크릴과 먹의 조합으로 구성한 작업은 감각과 물성이 교차하는 회화적 사유의 풍경이자, 존재에 대한 응답입니다.

■ 고요히 선 존재, 바람 속에 웅크린 생명

전시에서 우선 주목할 건 ‘서 있는 새’의 형상입니다.

작가는 하도리 바닷가에서 강풍 속에 날개를 접고 서 있는 물새를 자신의 삶과 겹쳐 봅니다.

울지도, 날지도 않은 채 그 자리에 있는 생명체. 바람에 몸을 맡기되 흔들리지 않는 태도는, 보는 이로 하여금 생존의 방식을 되묻게 합니다.

이 새는 구체적인 상징이 아니라, 감정과 존재의 감응을 불러일으키는 대상입니다.

그것은 인간의 비유가 아니라, 독자적인 세계를 가진 생명으로 서 있습니다.

침묵하는 존재를 응시하게 하는 이 회화는, 생명을 감각하는 우리의 시선을 조금씩 바꿔놓습니다.

■ 촉각의 회화, 존재와 물질을 호출하다

작가의 작업은 보는 데 그치지 않습니다. 화면은 시각을 넘어 촉각을 자극하고 손끝으로 바위를 짚는 인상을 남깁니다.

먹의 스밈과 아크릴의 질감은 수묵화 여운을 서양화 재료 위에 구현하고 물과 바람, 바위와 새의 형상을 감각의 층위에 되살려냅니다.

이러한 회복의 흐름은 최근 시대적 조건과도 깊이 연결되어 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후, 비접촉의 일상화와 가상화된 환경은 오히려 감각적 갈증을 키웠습니다.

작가의 회화는 그러한 공백을 채우며, 만져지는 세계에 대한 강한 그리움을 화면 위에 구현합니다.

나아가, 이러한 작업은 인간 중심의 인식 구조를 넘어 존재 자체에 귀 기울이는 철학적 흐름으로 이어졌습니다.

‘신유물론(new materialism)’, ‘존재론적 전회(ontological turn)’는 이처럼 인간과 비인간, 언어와 사물, 인식과 물질 사이의 위계를 해체하며 모든 존재의 고유성과 감각을 회복하려는 사유입니다.

바로 이 새로운 인식의 감각적 실천을 고스란히 담아 화폭애 펼쳤습니다.

■ 종간 정의, 회화로 되묻는 윤리의 감각

이번 전시는 또한 생명과 존재를 향한 윤리적 질문도 함께 품고 있습니다.

물새를 단지 풍경의 일부가 아닌 고유한 존재로 존중하고 또 감각하며 그려내는 이 태도는 ‘에코페미니즘(ecofeminism)’이 강조하는 ’종간 정의(interspecies justice)’사유와도 닿아 있습니다.

에코페미니즘은 인간 중심의 자본주의 문명이 다른 생명체를 상품과 도구로 전락시켜 왔음을 비판합니다. 동물은 비육되고, 식물은 조작되며, 생명의 본질은 성장 논리 안에서 희생되어 왔습니다.

작가의 '새'는 그 구조에 마냥 편입되지 않고, 그림 속에서 자기 자리를 지키며 살아갑니다.

화폭은 조용하지만, 묵직한 질문을 던집니다.

“자연을 수단이 아닌 동료로 마주할 수 있을까. 발전이라는 이름으로 이루어진 삶의 편리함은 정말 온전한 것일까."

작품들은 그 질문을 감각으로 전하며, 관람자 각자의 윤리와 존재의 자리에 가만히 불을 밝힙니다.

■ 제주의 바람을 지나, 나에게 이르는 길

작가는 수년간 제주 바다를 주제로 작업해 왔습니다.

해마다, 그리고 계절마다 달라지는 풍경과 감정 속에서 그는 ‘바람을 마주 선 새’의 형상을 반복해 그려왔습니다.

그러나 그 반복은 결코 정체가 아닌, 살아 있는 감각의 누적이자 사유의 진화였습니다.

행원리, 하도리, 종달리, 고성리, 시흥리. 이 지명들은 장소를 넘어, 작가 스스로를 발견하고 갱신해온 예술적 지층입니다.

제주라는 자연, 그 안의 바람과 생명은 작가에게 회화적 사유의 연대기이자 감각의 성찰 그 자체가 되었습니다.

전시는 30일까지 아라갤러리에서 진행되며, 관람은 오전 10시부터 오후 6시까지 가능합니다.

제주대학교 미술교육과를 졸업한 뒤 중등 미술교사로 재직한 작가는, 2017년 퇴직 후 고향 제주로 돌아와 본격적인 창작 활동을 이어오고 있습니다.

지금까지 17회의 개인전을 개최했고 제주비엔날레, 4·3미술제, 국제미술교류전, 아트페어 등 다양한 전시를 통해 제주 자연과 감각의 결을 자신만의 회화 언어로 풀어내고 있습니다.

수묵과 아크릴을 병행하며 물성과 감정의 깊이를 조형화하는 데 집중해왔습니다.

현재 한국미술협회 제주자치도지회, 한라미술인협회, 초록동색, 창작공동체우리 회원으로 활동 중입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

“거센 바람 속에 선 물새 한 마리, 그 곁에 나를 세우다”

존재의 감각을 회화로 되살리는 시선.. 촉각과 물성의 풍경으로

김용주 作 ’종달리에서Ⅶ

# 바람은 대체로 스쳐 지나가는 것으로 여겨집니다.

하지만 어떤 바람은 그저 흘러가지 않습니다. 살갗을 할퀴고, 마음의 깊은 층위를 흔들며 오래 머뭅니다.

바다 역시 그러합니다. 푸른 풍경이라는 익숙한 인식을 넘어, 때로는 삶을 정면으로 마주하게 만드는 힘을 지니고 있습니다.

예술은 그 앞에 멈춰 서서, 감각을 되묻는 일입니다.

눈으로 보기보다, 피부로 느끼는 것.

언어보다 먼저 도달하는 감각으로 존재를 만나는 일입니다.

바로 그 지점에서 출발합니다.

김용주 作 ’행원리에서Ⅱ’

제주시 아라갤러리에서 21일 개막한 제17회 김용주 개인전 '바람 부는 바다'는 제주 동쪽 해안을 따라 마주한 바람과 새, 물결의 순간을 16점의 회화로 선보입니다.

행원리에서 시흥리까지 이어지는 해안선.

그곳에서 작가는 바람을 정면으로 맞으며 서 있는 새의 형상에 시선을 멈춥니다.

그리고 그것을 통해 자신을, 그리고 우리 모두의 존재 방식을 다시 그려냅니다.

아크릴과 먹의 조합으로 구성한 작업은 감각과 물성이 교차하는 회화적 사유의 풍경이자, 존재에 대한 응답입니다.

김용주 作 ’종달리에서Ⅵ’

■ 고요히 선 존재, 바람 속에 웅크린 생명

전시에서 우선 주목할 건 ‘서 있는 새’의 형상입니다.

작가는 하도리 바닷가에서 강풍 속에 날개를 접고 서 있는 물새를 자신의 삶과 겹쳐 봅니다.

울지도, 날지도 않은 채 그 자리에 있는 생명체. 바람에 몸을 맡기되 흔들리지 않는 태도는, 보는 이로 하여금 생존의 방식을 되묻게 합니다.

이 새는 구체적인 상징이 아니라, 감정과 존재의 감응을 불러일으키는 대상입니다.

그것은 인간의 비유가 아니라, 독자적인 세계를 가진 생명으로 서 있습니다.

침묵하는 존재를 응시하게 하는 이 회화는, 생명을 감각하는 우리의 시선을 조금씩 바꿔놓습니다.

■ 촉각의 회화, 존재와 물질을 호출하다

작가의 작업은 보는 데 그치지 않습니다. 화면은 시각을 넘어 촉각을 자극하고 손끝으로 바위를 짚는 인상을 남깁니다.

먹의 스밈과 아크릴의 질감은 수묵화 여운을 서양화 재료 위에 구현하고 물과 바람, 바위와 새의 형상을 감각의 층위에 되살려냅니다.

이러한 회복의 흐름은 최근 시대적 조건과도 깊이 연결되어 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후, 비접촉의 일상화와 가상화된 환경은 오히려 감각적 갈증을 키웠습니다.

작가의 회화는 그러한 공백을 채우며, 만져지는 세계에 대한 강한 그리움을 화면 위에 구현합니다.

김용주 作 ’종달리의 아침Ⅰ’

나아가, 이러한 작업은 인간 중심의 인식 구조를 넘어 존재 자체에 귀 기울이는 철학적 흐름으로 이어졌습니다.

‘신유물론(new materialism)’, ‘존재론적 전회(ontological turn)’는 이처럼 인간과 비인간, 언어와 사물, 인식과 물질 사이의 위계를 해체하며 모든 존재의 고유성과 감각을 회복하려는 사유입니다.

바로 이 새로운 인식의 감각적 실천을 고스란히 담아 화폭애 펼쳤습니다.

■ 종간 정의, 회화로 되묻는 윤리의 감각

이번 전시는 또한 생명과 존재를 향한 윤리적 질문도 함께 품고 있습니다.

물새를 단지 풍경의 일부가 아닌 고유한 존재로 존중하고 또 감각하며 그려내는 이 태도는 ‘에코페미니즘(ecofeminism)’이 강조하는 ’종간 정의(interspecies justice)’사유와도 닿아 있습니다.

에코페미니즘은 인간 중심의 자본주의 문명이 다른 생명체를 상품과 도구로 전락시켜 왔음을 비판합니다. 동물은 비육되고, 식물은 조작되며, 생명의 본질은 성장 논리 안에서 희생되어 왔습니다.

작가의 '새'는 그 구조에 마냥 편입되지 않고, 그림 속에서 자기 자리를 지키며 살아갑니다.

화폭은 조용하지만, 묵직한 질문을 던집니다.

“자연을 수단이 아닌 동료로 마주할 수 있을까. 발전이라는 이름으로 이루어진 삶의 편리함은 정말 온전한 것일까."

작품들은 그 질문을 감각으로 전하며, 관람자 각자의 윤리와 존재의 자리에 가만히 불을 밝힙니다.

김용주 作 ’고성리에서Ⅲ’

■ 제주의 바람을 지나, 나에게 이르는 길

작가는 수년간 제주 바다를 주제로 작업해 왔습니다.

해마다, 그리고 계절마다 달라지는 풍경과 감정 속에서 그는 ‘바람을 마주 선 새’의 형상을 반복해 그려왔습니다.

그러나 그 반복은 결코 정체가 아닌, 살아 있는 감각의 누적이자 사유의 진화였습니다.

행원리, 하도리, 종달리, 고성리, 시흥리. 이 지명들은 장소를 넘어, 작가 스스로를 발견하고 갱신해온 예술적 지층입니다.

제주라는 자연, 그 안의 바람과 생명은 작가에게 회화적 사유의 연대기이자 감각의 성찰 그 자체가 되었습니다.

전시는 30일까지 아라갤러리에서 진행되며, 관람은 오전 10시부터 오후 6시까지 가능합니다.

제주대학교 미술교육과를 졸업한 뒤 중등 미술교사로 재직한 작가는, 2017년 퇴직 후 고향 제주로 돌아와 본격적인 창작 활동을 이어오고 있습니다.

지금까지 17회의 개인전을 개최했고 제주비엔날레, 4·3미술제, 국제미술교류전, 아트페어 등 다양한 전시를 통해 제주 자연과 감각의 결을 자신만의 회화 언어로 풀어내고 있습니다.

수묵과 아크릴을 병행하며 물성과 감정의 깊이를 조형화하는 데 집중해왔습니다.

현재 한국미술협회 제주자치도지회, 한라미술인협회, 초록동색, 창작공동체우리 회원으로 활동 중입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>