탄약 5톤, 왕복 51회, 두 번의 부상.. 한국에서 태어나 미국의 전설이 되다

# 그날, 총성이 멎은 참호 안에서 누구도 말을 걸지 않았습니다.

말 한 마리가 조용히 다가왔습니다.

왼쪽 눈 위로 피를 흘리며, 탄약을 지고 고지로 향했습니다.

병사들은 방탄복을 벗어 그 몸을 덮었습니다.

말이었지만, 그 순간 ‘그녀’는 해병이었습니다.

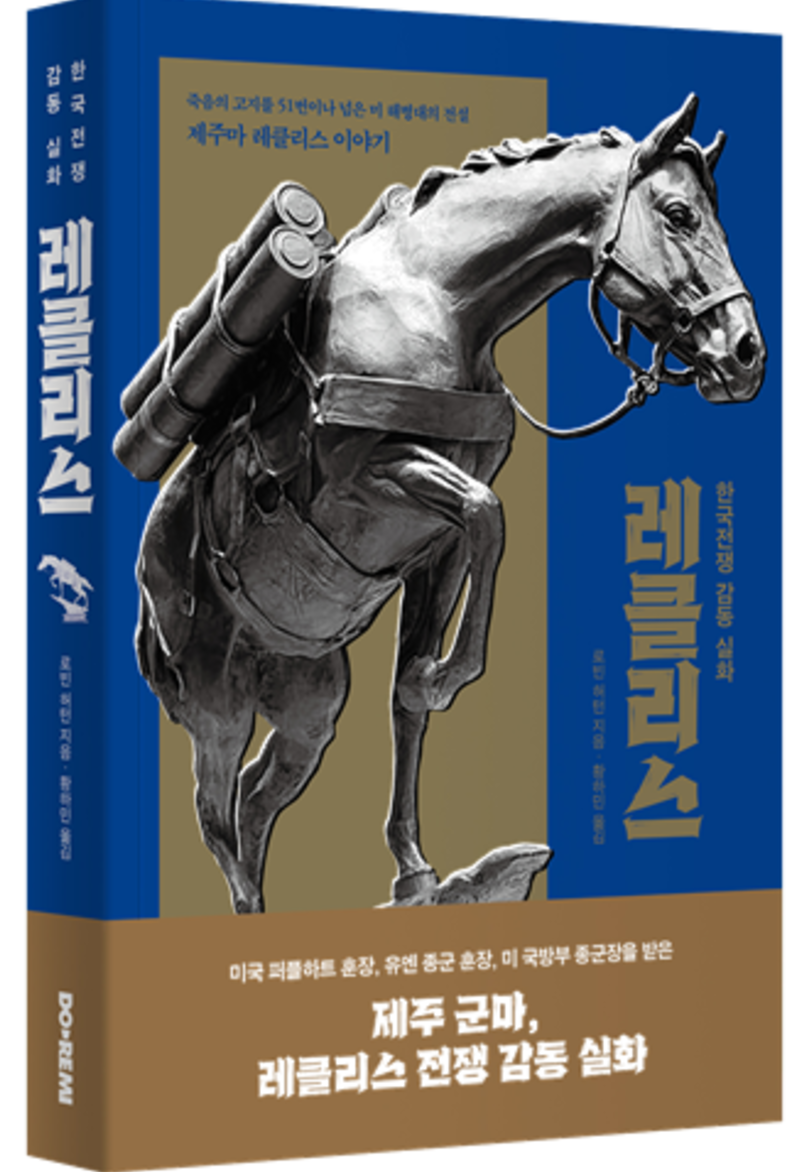

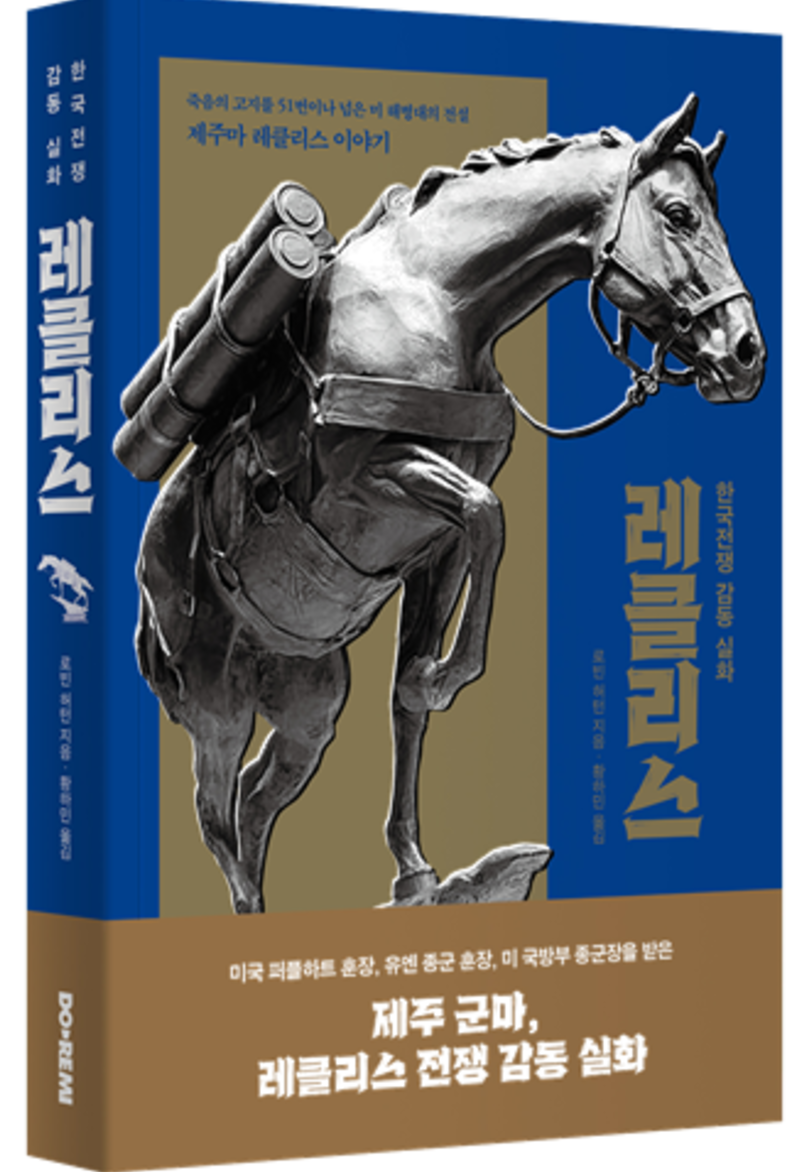

‘한국전쟁 감동 실화, 레클리스’(원제: Sgt. Reckless)는 전쟁의 중심에서 살아남은 단 한 마리 말, 레클리스(1948~1968)의 실화를 정밀하게 복원한 기록입니다.

그리고 지금, 한국에서 다시 읽혀야 할 이야기로 돌아왔습니다.

■ 탄약 88kg, 왕복 51회, 분당 500발의 포화 속으로

1953년 3월, 판문점 북방 연천군 백학면 네바다 전초.

‘베가스’, ‘리노’, ‘카슨’이라 불린 고지를 향해 포탄은 하늘에서 쏟아졌고, 병사들은 땅 위에 쓰러졌습니다.

그때 말 한 마리가 있었습니다.

서울 신설동 경마장에서 태어난 암말 ‘아침해’.

제주마와 서러브레드의 혼혈로 태어난 ‘그녀’는 250달러에 미 해병대에 팔려갔고, 두 달간의 훈련 끝에 무반동총(M20 Recoilless Rifle) 포탄 운반 임무를 맡게 됩니다.

무반동총의 영어 발음을 닮은 ‘레클리스(Reckless, 무모한)’라는 이름을 부여받고, 말이지만 벙커를 알고, 포격 소리에 몸을 낮추며, 병사들과 함께 전투작전을 수행했습니다.

미 해병대 공식 기록에 따르면 레클리스는 1953년 3월 27일 네바다 전초 방어 전투에서 무려 95%에 달하는 포탄 총 386발, 4톤(t) 정도를 혼자서 51차례에 걸쳐 전선으로 운반했습니다.

적의 포격은 분당 500발이 넘게 쏟아졌고, 그 와중에 두 차례 부상을 입었지만 결코 멈추지 않았습니다.

“임무를 맡길 때마다 마지막일 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 하지만 레클리스는 매번 살아서 돌아왔습니다.”

전우들은 그렇게 회상했습니다.

이 같은 공로로 레클리스는 1954년 4월 미 해병대 병장 계급을 받았으며, 퍼플하트 훈장 두 개와 미국 대통령 표창을 비롯해 10여 개의 군사 훈장을 수여받았습니다.

■ 기억하는 존재가 된다는 것

‘한국전쟁 감동 실화, 레클리스’는 군마(軍馬)의 무훈을 기록한 책이 아닙니다.

저자 로빈 허턴(Robin Hutton)은 시나리오 작가이자 저널리스트로, 8년에 걸쳐 참전용사들과 지휘관, 가족들의 생생한 기억을 발굴하며 이 이야기를 복원했습니다.

“그녀는 고개를 돌렸습니다. 누군가가 말을 하면 그를 바라봤습니다. 마치 ‘나도 당신들 중 하나’라고 말하듯 말입니다.” (209p)

피를 흘리며 능선을 오르던 말, 자신의 상처보다 전우의 탄약을 먼저 실어 나르던 존재.

‘그녀’는 전장의 가장 어두운 기억을 비추는 ‘살아 있는 증언’이었습니다.

■ 전쟁을 말이 아닌 감정으로 번역하다

이 책의 한국어판 역시도 일반적인 번역본이 아닙니다.

옮긴이 황하민 씨는 음악과 영상 언어를 넘나드는 창작자입니다.

장편영화 ‘검은 짐승’으로 국제영화제에서 주목받은 그는, 이 실화를 “이미지와 감정이 살아 있는 기록”으로 복원해냈습니다.

황 씨는 “이 이야기는 말이 무엇을 했느냐가 아니라, 사람과 말 사이에 어떤 감정이 오갔는지를 묻는 이야기였다”라고 소감을 전했습니다.

전투의 폭음보다 먼저 들려오는 감정의 리듬에 귀를 기울이며 문장의 결을 조율했고, 숫자를 서사로, 기록을 감정으로 되살려냈습니다.

그의 번역은 문장이 아니라 숨결로 읽히며, 전쟁의 기록을 오늘의 감정으로 환원시킵니다.

■ 전장을 지나, 기억의 초원으로

레클리스는 이후 미국 펜들턴 기지에서 여생을 보냈습니다.

하사 계급장을 받고, 퍼플하트 훈장을 받고, 해병대 사령관의 공식 헌사 속에 조용히 잠들었습니다.

그 전우애와 투혼은 지금도 미국과 한국 곳곳에서 기려지고 있습니다.

미국 버지니아주 국립해병대박물관, 캘리포니아 펜들턴 기지, 켄터키, 텍사스 등지에 동상이 세워졌습니다.

2016년에는 한국 연천 고랑포구 역사공원, 2024년에는 고향 제주 초원에 실물 크기의 동상이 세워졌습니다.

죽음의 고지와 푸른 초원을 넘나든 ‘그녀’의 숨결은 지금도 이어지고 있습니다.

‘그녀’는 10여 개의 훈장을 달고, 미 해병대의 예우 속에서 눈을 감았습니다.

병사들이 남긴 기억 속에서, ‘그녀’는 말이 아닌 ‘전우’로 지금도 살아 있습니다.

그리고 우리는 압니다.

‘그녀’는 여전히, 기억이라는 고지를 넘고 있다는 것을.

(로빈 허턴 지음, 황하민 옮김, 도레미엔터테인먼트. 326p)

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

전투에 참가한 레클리스 (한국마사회)

# 그날, 총성이 멎은 참호 안에서 누구도 말을 걸지 않았습니다.

말 한 마리가 조용히 다가왔습니다.

왼쪽 눈 위로 피를 흘리며, 탄약을 지고 고지로 향했습니다.

병사들은 방탄복을 벗어 그 몸을 덮었습니다.

말이었지만, 그 순간 ‘그녀’는 해병이었습니다.

‘한국전쟁 감동 실화, 레클리스’(원제: Sgt. Reckless)는 전쟁의 중심에서 살아남은 단 한 마리 말, 레클리스(1948~1968)의 실화를 정밀하게 복원한 기록입니다.

그리고 지금, 한국에서 다시 읽혀야 할 이야기로 돌아왔습니다.

■ 탄약 88kg, 왕복 51회, 분당 500발의 포화 속으로

1953년 3월, 판문점 북방 연천군 백학면 네바다 전초.

‘베가스’, ‘리노’, ‘카슨’이라 불린 고지를 향해 포탄은 하늘에서 쏟아졌고, 병사들은 땅 위에 쓰러졌습니다.

그때 말 한 마리가 있었습니다.

서울 신설동 경마장에서 태어난 암말 ‘아침해’.

제주마와 서러브레드의 혼혈로 태어난 ‘그녀’는 250달러에 미 해병대에 팔려갔고, 두 달간의 훈련 끝에 무반동총(M20 Recoilless Rifle) 포탄 운반 임무를 맡게 됩니다.

무반동총의 영어 발음을 닮은 ‘레클리스(Reckless, 무모한)’라는 이름을 부여받고, 말이지만 벙커를 알고, 포격 소리에 몸을 낮추며, 병사들과 함께 전투작전을 수행했습니다.

전투에 참가한 레클리스 (한국마사회)

미 해병대 공식 기록에 따르면 레클리스는 1953년 3월 27일 네바다 전초 방어 전투에서 무려 95%에 달하는 포탄 총 386발, 4톤(t) 정도를 혼자서 51차례에 걸쳐 전선으로 운반했습니다.

적의 포격은 분당 500발이 넘게 쏟아졌고, 그 와중에 두 차례 부상을 입었지만 결코 멈추지 않았습니다.

“임무를 맡길 때마다 마지막일 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 하지만 레클리스는 매번 살아서 돌아왔습니다.”

전우들은 그렇게 회상했습니다.

이 같은 공로로 레클리스는 1954년 4월 미 해병대 병장 계급을 받았으며, 퍼플하트 훈장 두 개와 미국 대통령 표창을 비롯해 10여 개의 군사 훈장을 수여받았습니다.

■ 기억하는 존재가 된다는 것

‘한국전쟁 감동 실화, 레클리스’는 군마(軍馬)의 무훈을 기록한 책이 아닙니다.

저자 로빈 허턴(Robin Hutton)은 시나리오 작가이자 저널리스트로, 8년에 걸쳐 참전용사들과 지휘관, 가족들의 생생한 기억을 발굴하며 이 이야기를 복원했습니다.

“그녀는 고개를 돌렸습니다. 누군가가 말을 하면 그를 바라봤습니다. 마치 ‘나도 당신들 중 하나’라고 말하듯 말입니다.” (209p)

피를 흘리며 능선을 오르던 말, 자신의 상처보다 전우의 탄약을 먼저 실어 나르던 존재.

‘그녀’는 전장의 가장 어두운 기억을 비추는 ‘살아 있는 증언’이었습니다.

■ 전쟁을 말이 아닌 감정으로 번역하다

이 책의 한국어판 역시도 일반적인 번역본이 아닙니다.

옮긴이 황하민 씨는 음악과 영상 언어를 넘나드는 창작자입니다.

장편영화 ‘검은 짐승’으로 국제영화제에서 주목받은 그는, 이 실화를 “이미지와 감정이 살아 있는 기록”으로 복원해냈습니다.

황 씨는 “이 이야기는 말이 무엇을 했느냐가 아니라, 사람과 말 사이에 어떤 감정이 오갔는지를 묻는 이야기였다”라고 소감을 전했습니다.

전투의 폭음보다 먼저 들려오는 감정의 리듬에 귀를 기울이며 문장의 결을 조율했고, 숫자를 서사로, 기록을 감정으로 되살려냈습니다.

그의 번역은 문장이 아니라 숨결로 읽히며, 전쟁의 기록을 오늘의 감정으로 환원시킵니다.

레클리스의 미 해병대 전역식 (한국마사회)

■ 전장을 지나, 기억의 초원으로

레클리스는 이후 미국 펜들턴 기지에서 여생을 보냈습니다.

하사 계급장을 받고, 퍼플하트 훈장을 받고, 해병대 사령관의 공식 헌사 속에 조용히 잠들었습니다.

그 전우애와 투혼은 지금도 미국과 한국 곳곳에서 기려지고 있습니다.

미국 버지니아주 국립해병대박물관, 캘리포니아 펜들턴 기지, 켄터키, 텍사스 등지에 동상이 세워졌습니다.

2018년 켄터키 경마공원에서 열린 레클리스 동상 제막식

2016년에는 한국 연천 고랑포구 역사공원, 2024년에는 고향 제주 초원에 실물 크기의 동상이 세워졌습니다.

죽음의 고지와 푸른 초원을 넘나든 ‘그녀’의 숨결은 지금도 이어지고 있습니다.

‘그녀’는 10여 개의 훈장을 달고, 미 해병대의 예우 속에서 눈을 감았습니다.

병사들이 남긴 기억 속에서, ‘그녀’는 말이 아닌 ‘전우’로 지금도 살아 있습니다.

그리고 우리는 압니다.

‘그녀’는 여전히, 기억이라는 고지를 넘고 있다는 것을.

(로빈 허턴 지음, 황하민 옮김, 도레미엔터테인먼트. 326p)

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>